日程

2024年12月9日 – 12月21日

開催場所 (インド、アーメダバード)

ナショナル・インスティテュート・オブ・デザイン (NID)

サーケージ (陶芸コミュニティ)

参加教員

日比野克彦 (東京藝術大 学長)

髙岡太郎 (東京藝術大学 ファクトリーラボ 特任助教)

畑まりあ (東京藝術大学 芸術未来研究場 特任助教)

宮内芽依 (東京藝術大学 グローバルサポートセンター 特任助手)

協力:高齢者福祉施設

Matrudham Vrudhhaasham

Shree Maniben Tribhuvan Matragruh

Vatsalya Senior Citizen Home

ローカルコーディネーション

ドゥリシティ・ディーサイ (NID OPEN ELECTIVE 2024 運営チーム NID) 【印】

サヒル・サッパ (NID ユーザーセンター・デザイン研究室室長)

NID 陶芸スタジオ

アーナンドゥ・プラジャパティ

プラチ・ガネカール

ランジート・シン・ソランキ

バラート・クマール・プラジャパティ

通訳

アディティ・モディ (英語 – グジャラーティ NID)

植田悠, 春川ゆうき (英語 – 日本語:オンラインレクチャー)

本プログラム「Care through Art with the Elderly」は、東京藝術大学が推進するアートプロジェクト「TURN」の事例をもとに、地域社会や福祉施設が抱える課題に対して、アートとデザインの手法をどのように活かすことができるかを考察する授業として実施されました。2019年にポーランドで行われた高齢者との共同制作を出発点に、今回はそのプロジェクトを展開したアーティスト・高岡太郎を講師に迎え、学生たちは福祉施設でのリサーチやワークショップを通して、高齢者との協働や相互理解のあり方について学びを深めました。最終的には、各自が独自のプロジェクトを企画・発表し、アートとデザインを介した新たなコミュニケーション手法や持続的な協働の可能性を探求しました。

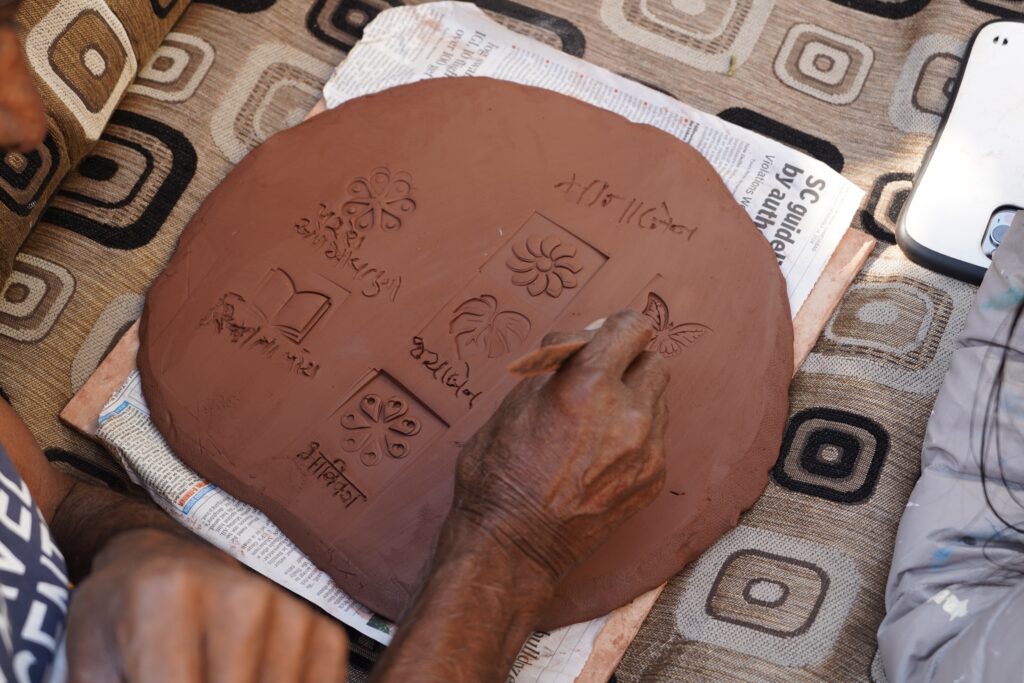

授業では、素材としての土と、ものづくりに欠かせない道具の関係にも注目が置かれました。土は触れた痕跡を正確に記録し、時間や記憶を留める媒体であり、一方で道具は素材や環境、使用者に応じて柔軟に適応する必要があります。学生たちは、こうした「触れること」や「つくること」がもつ社会的・心理的な意味を、体験を通して理解していきました。

TURNプロジェクトは、障害・年齢・性別・国籍・生活環境といった「違い」と向き合いながら、それぞれの個性を引き出すことを目的としています。本授業では、TURNの理念を踏まえ、アーティストが地域や福祉施設と関わり、相互理解の瞬間を生み出すプロセスを実践的に体験しました。授業は二週間にわたり、土との対話から始まり、道具の制作、福祉施設訪問、ワークショップの実施と改良、そして展示発表へと展開していきました。

訪問先はアーメダバード市内の三つの高齢者施設で、短期滞在型から長期居住型まで、運営形態や背景がそれぞれ異なっていました。特に、インド赤十字社が運営するVatsalya Senior Citizens Homeでは、独立して生活する高齢者の方々が活発に創造的活動に参加し、学生たちとの交流の中で共創的な関係が生まれました。また、Shree Maniben Tribhuvan Matragruhでは、高齢者から道具の改良に関する具体的な助言を受け、学生たちは実践を通じて「道具づくり」の本質を学びました。こうした出会いは、単なる制作体験を超えた、互いの理解と学びの場となりました。

最終展示「Clay Captures Memory」では、「土は記憶を刻む」というテーマのもと、高齢者の方々との共同作業によって生まれた触覚的な記録が紹介されました。作品は完成品の美しさよりも、触れ合いと対話のプロセスそのものを重視しており、手の痕跡や動作が土の表面に刻まれ、日常の動きや記憶、語られた物語を内包しています。高齢者の方々は単なる被支援者ではなく、共に考え、共に創る主体として位置づけられ、アートが心の交流を生み出す媒体として機能しました。

TURNを実践するには長期的な関わりが必要ですが、本授業はその方法を考えるための出発点となりました。学生たちは、器など特定の物を作るのではなく、他者との関係の中で自らの活動を発展させるための「型(パターン)」をつくることを重視し、講義と実践を通じて理解を深めました。展示を通して経験を共有したことは、迷いや試行錯誤を含め、学びの誠実な表現として空間に結実したと言えます。この活動は終着点ではなく、今後の議論や発展を促す入口として位置づけられています。

Open Electiveの最後に掲げられた「CARE MANIFESTO」では、高齢化を障壁ではなく、一人ひとりの個性や表現として肯定的に捉える姿勢を示しました。アートは孤立を解消し、他者とともに生きることの美しさを共有する手段です。共に創り、共に感じるプロセスの中で、共感とつながりが生まれ、すべての人が物語の主人公となる社会を目指す——本プログラムは、そのような理念を体現する試みとなりました。